マイナ免許証に切り替えて、メリット・デメリットを考察する

どうも、こんばんは。ガジェット系ブロガーのIPPEIです。

今日は運転免許証を「マイナ免許証」に切り替えたはなしです。

免許証の更新が迫っていたのだが、ただ更新するのもおもしろくない。試験場で「大特二種」を受験して、マイナ免許証に切り替えることにした。ちなみに、前回は「けん引二種」を追加したのだが、それももう5年前ということか。光陰ナントカってやつである。詳細は以下の記事を参照されたい。

大特二種免許ってどこで使うの?

試験待合室で、大特一種を取りにきている方からそんなことを聞かれた。けん引二種と同じく、この免許は国内において使う機会は(おそらく)ない。完全に趣味のために取る免許だ。ちなみに、けん引二種と大特二種は教習所で扱っていない車種のため、外来(一発試験)で取るしかないのである。

試験の結果だが、今回も無事に1回目で合格することができた。まあ、その辺の話は今回は割愛しよう。

「マイナ免許証のみ」を選んでみた

ガジェット好きとしては、新しいテクノロジーには真っ先に触れていたいものだ。マイナ免許証は2025年3月24日にスタートしたわけだが、もう2ヶ月も過ぎてしまった。聞くところによると、従来の免許証や「マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ち」を選択する人が多いとのことだ。

たしかに、身分証として従来の免許証を使えた方が便利なシーンは少なくない気もする。だが、マイナンバーカードを出せばいいだけのことだし、それほど不便はないはずだ。デメリットとしては、持っている免許の種類や有効期限を、アプリを使わなければ確認できないという点くらいだろう。

ちなみに、新規取得や更新の手数料については「マイナ免許証のみ」がもっとも安く「2枚持ち」がもっとも高い。新規取得の場合で1,000円近い差があるのだ。また、引っ越しの際に、住所や本籍の変更をワンストップで行えるサービスは「マイナ免許証のみ所持」でしか使えない。そう考えると、「マイナ免許証のみ」を選択するのがもっとも合理的な気がしてくる。

というわけで、僕は「マイナ免許証のみ」で車種追加の手続きをすることにした。

試験合格後の手続きは非常にスムーズ

免許センターの窓口の方に「本当にマイナ免許証のみでいいんですか?いわゆる今までの免許証はなくなりますよ?職場とかは大丈夫ですか?」と念押しされた。たしかに、運転を仕事にするような業種なんかで毎朝の点呼で免許証を提示しなければならないなどの制約もあるのかもしれない。

僕の場合は職場にも確認してあったし、むしろ、マイナ免許証の場合の業務フローを検証したいという職場の意向もあった。

マイナ免許証を希望した人(2枚持ちも含む)のみ、試験前に、マイナンバーカードに記録領域を設定するという手続きがあった。カードを端末に置くだけだった。所要時間は1分程度。なお、受付の時点で、マイナ免許証用のパスワード(数字4ケタ)を設定させられるので考えておいた方がいいだろう(マイナンバーカードの4ケタのヤツと同じでもいいと思うけど)

さてさて、合格発表後の手続きは、ビックリするくらいスムーズだった。10分ほどロビーで待たされたのち、係の人が案内してくれた。まずは、手数料分の収入証紙を購入して、写真撮影。ここまではいつもと同じだ。

その後、マイナ免許証のみの人(この日は僕だけ)は別室に呼ばれた。書き込む内容をプリントアウトした紙を見せられて間違いがないか確認したのち、マイナンバーカードを端末に置いて、秒で書き込み完了。

あとは、任意だが、マイナポータルに連携したい場合はパスワード(英数字8ケタ以上のヤツ)を入力する。ちなみに、連携することで、マイナポータルで免許証の情報を参照できるようになる。利便性を考えると、この設定は必須である。

5年前にけん引二種を取ったときは、合格発表から免許証を受け取って解散になるまで1時間以上かかったことを考えると、合格者が少なかったこともあるだろうが、今回は約20分と素晴らしくスムーズだった。結局、従来の免許証だと、物理的なカードを印刷する時間がどうしてもかかってしまうのだから無理もない。

日常生活に変化はない

さて、「マイナ免許証のみ」になって2週間ほどが過ぎたわけだが、日常生活はどう変化しただろうか。結論から言ってしまうと、まったく変化していない。

まず、普段の生活で免許証を提示する場面は意外と少ない。郵便局留めの荷物の受け取り、回線の契約、お酒を買うときの年齢確認くらいだろうか。いずれもマイナンバーカードで同様に対応できるだろう。

職場は毎日運転をする業種なので年に数回ほど運転免許証を提示する必要がある。今回は車種を追加したので、さっそくマイナ免許証読み取りアプリのスクリーンショットを提出しておいた。ちなみに、今まで勤務中は胸ポケットに免許証を入れていたのだが、今はマイナンバーカードを入れている。

「マイナ免許証読み取りアプリ」は本籍が表示されない

さっそく、iPhone版のマイナ免許証読み取りアプリを使ってみた。

表示するために必要な情報は、免許証用の暗証番号(免許センターで設定した数字4ケタ)、マイナカードの有効期限の年4ケタ、生年月日、マイナカードの左下に印字されているPIN4ケタ。生年月日は和暦また西暦の下2桁+月2桁+日2ケタのフォーマットで入力するように書いてあったが、僕の場合は西暦だとエラーになってしまった。アプリのバグかな?

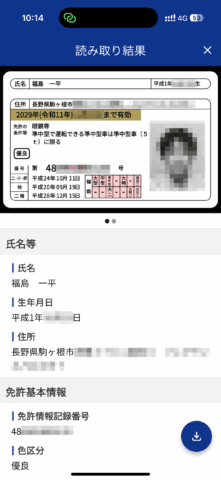

さて、これらを入力してカードをかざすことで、以下のような画面が表示される。

従来の免許証とほぼ同じ情報が表示されると思いきや、「交付年月日」と「照会番号」が表示されない。交付年月日とは免許証を新規取得や更新した日付であり、従来の免許証では住所の下に表示されていた。

ついでに、本籍も表示されていない。iPhone版とWindows版で確かめたが、どちらも表示されなかった。ちなみに、従来の免許証では、券面には印字されてないが、民間の各種アプリで読み取ることができた(免許センターで設定する暗証番号4ケタ×2つが必要)。ということは、今までの免許証のようにアプリで本籍をサクッと調べるということができない。

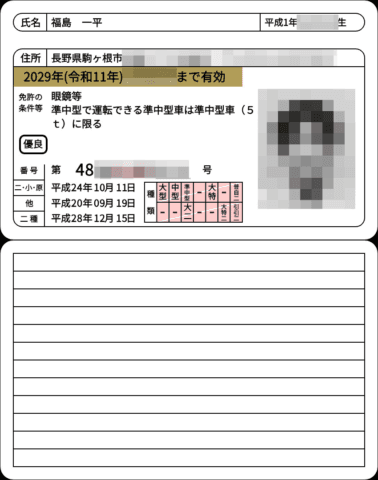

また、右下にあるダウンロードボタンをタップすると、以下のような画像が保存される。従来の免許証を模した画像である。ここにも交付年月日は存在しない。

ちなみに、従来の免許証だと、アプリで読み込むことで車種ごとの取得年月日なんかも表示されたのだが、マイナ免許証では表示できないようだ。本籍や交付年月日も含めて、仕様としてマイナカードに登録されていないのか、アプリの仕様上表示されないのかは謎である。

マイナポータルから参照すると本籍が表示される

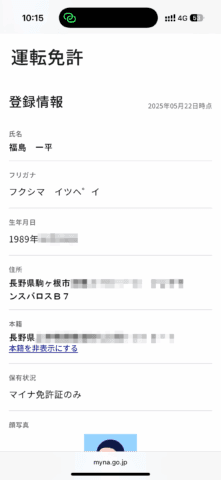

マイナポータルを開くと「運転免許」という項目が追加されていた。

中身はこんな感じで、本籍もしっかり表示さていた。本籍を知りたいときはマイナポータルから見ることができるということが、とりあえず分かった(たしか戸籍情報とかのメニューでも見れたような気もする)

マイナ免許証がスマホに搭載できるようになってほしい!

政府に強く期待したいことは、なんといってもマイナンバーカードのスマホ搭載であり、もちろん免許証情報も搭載できるようにしてほしいということだ。そうすれば胸ポケットに入れていたマイナンバーカードも持ち歩かなくても運転できるし、さまざまな本人確認手続きもスムーズになるし、病院に行くときもスマホだけ持っていけばよくなる(最近はキャッシュレス対応の病院も増えてきた)

スマホであれば顔や指紋で生体認証も容易だし、そんなに高いハードルではないはずだ。これこそが本当のDXであり、政府に目指していただきたいところである。

というわけで、今日はマイナ免許証についての考察でした。それでは、また。

コメント

おや、コメントがまだありません。