どうも、こんばんは。Do it yourselfが大好きなIPPEIです。

今日は、UHFアンテナを外壁に設置して、ケーブルテレビを解約したはなしです。

かっこいいデザインのUHFアンテナ

実家のまわりはここ数年移住ラッシュで、新しい家が建ちまくっている。最近の家は、八木式アンテナではなく、壁面設置タイプのUHFアンテナを設置していることが多い。

そもそも、従来の屋根に載せるタイプの八木式アンテナは、VHF帯がなくなった現代においては不要だろう(FMを受信したい人は話は別だが)。

Loading...

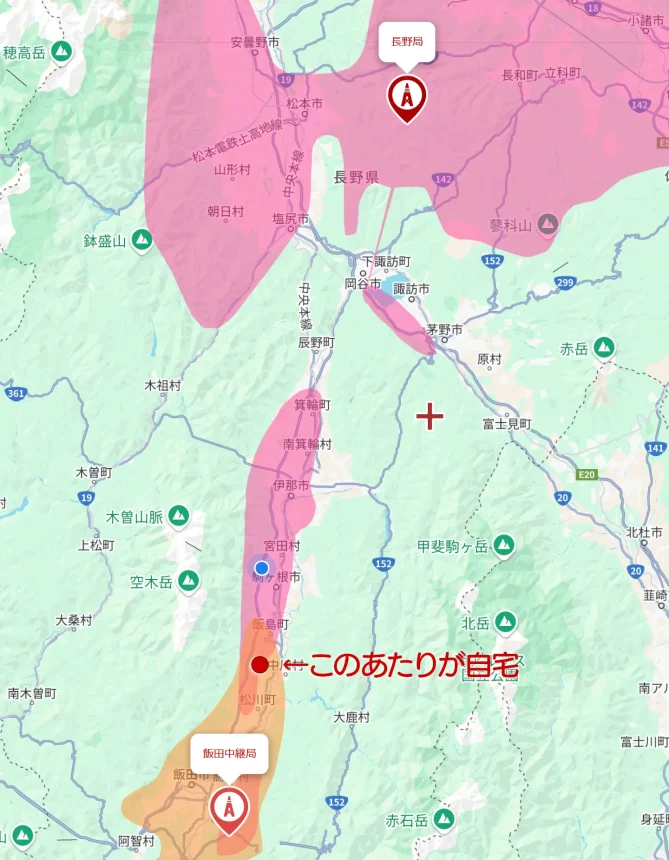

これは僕が今回購入したDXアンテナのブースター内蔵モデルだ。26素子相当の性能がある。ブースターを搭載していない20素子相当の廉価なモデルもあるのだが、自宅の場所が、長野局(美ヶ原)からも飯田中継局からもギリギリ届くエリアなので、とりあえず上等のモデルを選んでおいた。美ヶ原にスカイツリーを建てればかなり広いエリアをカバーできたことだろう。

2階の室内でテストしたところ、感度抜群

とりあえず、2階の窓際(北向き)に置いて、テレビに直接つないでみた。この画像からも分かるように、感度はほぼマックスで全く問題なさそうである。ちなみに、UHF帯はガラスも木造住宅も透過するらしく、電波の強いエリアであれば屋根裏に設置することもできるらしい。

美ヶ原の電波をバッチリ受信できそうなので、あとは設置するだけである(今さらだけど、ハシゴを建てて外壁に設置するより、この窓に設置してしまえばずいぶん楽だったかもしれないな)

あと、アンテナは思ったよりデカい! 壁に付いていると小さく見えるが、近くで見ると相当デカい。高さ65cmくらいある。

離れの外壁にUHFアンテナを設置した

レベルチェッカーとアンテナを抱えながらハシゴを登ってテストしてみたのだが、もはや地上から十分拾えているようだった(立地が非常によく、近隣より少しだけ高台になっている)。そうは言ってもなるべく高くしたかったので、ハシゴで届く範囲で頑張って高い位置に設置した。

ちなみに、先述の画像でテストした窓は、この画像の右上の窓である。UHF帯(470~710MHz)の波長は50cm前後なので、レベルチェッカーを見ながら上下に30cmくらいずらしながら微調整していくといいだろう(気休めかな)

取り付け金具にネジは付属していなかった。取り付ける場所の材質によって自分でネジを用意しなさいということだ。また、壁面だけでなくベランダの柵やポールにも設置できるような各種パーツも付属しているので、どんな場所でも対応可能だ。

金属サイディングに3.5mmのドリルで下穴を空けておき、長さ40mmくらいのタッピングネジで固定した。インパクトドライバーが大活躍だぜ(手回しでは厳しいものがある)。取り付け金具を設置してから、アンテナ本体を引っかけてボルトを締めるだけなので、それほど難しい作業ではない。もともとBSアンテナが付いているベランダの方向に電波塔があればより簡単だったのになぁ…。

BSアンテナの既存配線に混合する

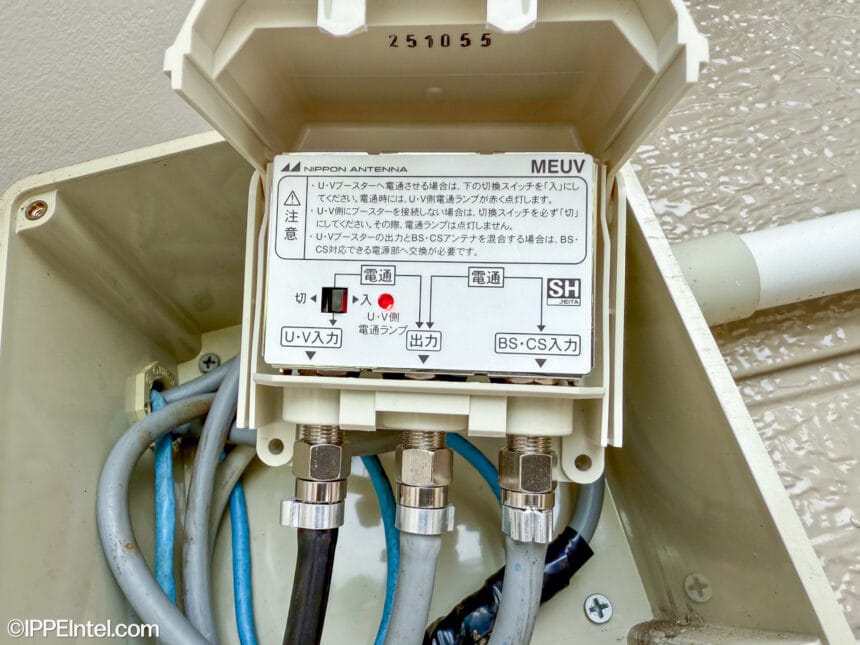

我が家はもともと母屋のブースターから離れベランダのBSアンテナまで既存の配線があるだが、その途中にUHF・BS混合器を追加して、そこから北側の外壁まで露出で配線することにした。ちょうどいい場所に、混合器も入るサイズのアウトレットボックスがあった。

ここでポイントとなるのは、今回取り付けたUHFアンテナがブースター内蔵タイプなので、UHF側にも通電可能な混合器を選ぶことだ。こうすることでブースターからのDC15Vを、BSアンテナとUHFアンテナの両方に給電できる。

Loading...

同軸ケーブルは黒色にした。家族には不評だったが、グレーよりも黒の方が耐紫外線性能が高いとのこと。ちなみに、母屋と離れをつなぐ露出配管は、電源、LAN、ブースター→TV、BSアンテナ→ブースター、太陽光発電などである。管に余裕があれば同軸ケーブルをもう1本通したかったけど無理だった。まあ家の裏側なので露出で上等である。

Loading...

ブースターの接続を切り替えて作業終了

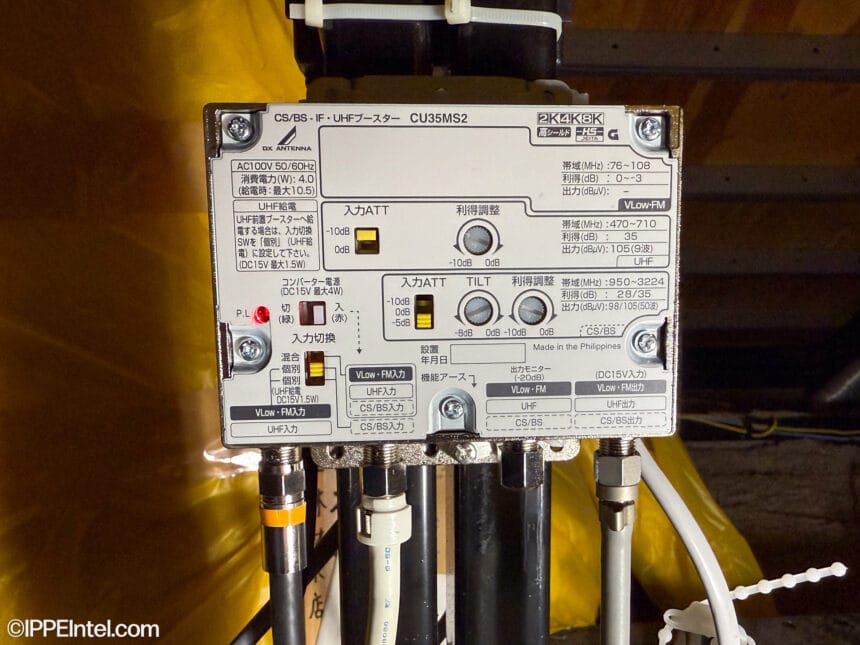

今までは、ブースターのUHF入力にCATVを、BS入力に自前のBSアンテナを接続していた。

余談だが、昔はケーブルテレビがBSを送出していなかったので自前でBSアンテナを設置したのだが、その直後にBSも扱うようになったのだ。だから、BSアンテナを外して、CATV入力にCATVを接続すればすべて映るわけだが、なんか悔しいのでBSは自前のアンテナで見ていたというわけだ。

ちなみに、ブースターはいい機会なので3224MHzまで対応のやつに交換した(8Kどころか4Kを見れるテレビすら持っていないけど)。上の写真はまだ切り替え前で、UHFをCATVから入力している状態である。一番左のUHF入力端子を外して、入力切替を「混合」にすれば作業完了だ。

Loading...

各部屋のテレビでチャンネル初期設定を行い、地デジ・BSともに無事にバッチリ映ることを確認した。受信レベルも十分である。まだ悪天候の状況を経験していないけれど、地デジはまあ大丈夫だろう。(BSはアンテナに雪が積もると映らなくなることがあるけどね)

ブースターの設定は写真のとおりかなり弱く設定しているが、テレビ側でのレベルはほぼマックスだ。ブースターなしでもいける気もするが、8分配くらいしているのと、離れまで距離が少しあるので念のため…。

FMラジオは、radikoでいいかな

リビングのオーディオ機器ではテレビ端子と接続してFMラジオをよく聴いていた。ケーブルテレビがFM放送も送出してくれていたからである。これに関しては残念ながら諦めることにした。鉄筋なので室内のアンテナでは厳しい。

今回設置したUHFアンテナの近くにFMアンテナも設置してしまうという手もなくはないが、FMアンテナはデカい。それに、そこまでラジオを聴きまくっているわけでもないし、それに今日日radikoがあるからね(もちろんエリアフリー会員)

あとは、1日3回あるケーブルテレビの音声告知放送が聞けなくなってしまったことを、母親は少し寂しがっていたが3日で慣れたようだ。

ケーブルテレビの解約手続きをした

無事にテレビが受信できることがわかったので、祖父母の時代から契約し続けていたケーブルテレビ(エコーシティ駒ヶ岳)を、ついに解約することにした。「インターネットとか電話をまとめると安くなりますよ」みたいなセールスで引き留められるかと思っていたのだが、非常にあっさり解約できた。

NHKの団体割引が効かなくなるので受信料が年間2千円くらい高くなるらしいが、年間27,830円のケーブルテレビ料金がなくなるので、トータルではかなりのコスト削減になる。ちなみに、料金は月割りで返金されるとのこと。

地上波テレビがアナログだった時代は、なかなか山間部は受信が難しいエリアもあり、ケーブルテレビは急速に普及したことだろう。まわりの家を見てもかなりの加入率だったと思われる。僕が小学生のころは、学校からの緊急の連絡もケーブルテレビの音声告知放送で行われていたりしたくらいだ。

今では、先に書いたとおり、近隣の新築の家はほとんど壁面UHFアンテナとBSアンテナが自前で設置されており、新規でケーブルテレビに加入する世帯はかなり少ないのだと思う。なんせ、普通に映るからね。

インターネット回線も、ブロードバンドが普及した頃はケーブルテレビが速くて安くてよかった印象だった(当時はADSLが主流だったが、基地局から距離があると速度がかなり落ちる)。今では、契約の方法によるだろうが、フレッツ光やauひかりの方が安い。うちで契約しているenひかり戸建て(NTT東の光コラボ)が月額4,818円なのに対して、ケーブルテレビは月額5,720円だ。メリットないじゃん。

というわけで、まあ今となってはオワコン的な感じのケーブルテレビだが、それにしても30年くらいで4市町村全域に光ケーブルを引き回して加入者を増やしまくったことは感心である。いったいどんな企業なのか、どこの企業が出資して設立されたのかなど、気になったので調べてみた。なるほど、株主は提供エリアの各自治体・JA上伊那・各商工会で、筆頭株主は駒ヶ根市となっていた。《参考》ウィキペディア

これにて、ケーブルテレビは5月末で解約にった。電柱から引き込まれている光ケーブルの撤去と、貸与されている機器の回収はそのうち来てくれるそうだ。うちは、電力とフレッツ光は家の裏から引き込んでいるのに、ケーブルテレビだけは玄関側から引き込んでおり、非常に見栄えがよくなかったのだが、これもついに解決である。

最後に

今回の作業の総費用は4万円ほどかかったが、ブースターを交換しなければ2万円だ。ケーブルテレビ料金1年分でペイできるではないか。何日かに分けて作業したが、トータル3時間程度の作業時間だった。こんなことならもっと早く設置すればよかった。

記事中で紹介したもの意外で必要なものとしては、以下のとおり。

- ペンチ

- カッターナイフ

- ケーブルクランプ(必要に応じて長めのタッピングねじ)

- インパクトドライバー(必要に応じてドリルビット)

- 11mmのスパナ

- レベルチェッカー(なくてもなんとかなるけど)

F型接栓はアンテナ・混合器・ブースターにそれぞれ必要数が付属してくるので買わなくてもよい(買ってしまったけど、まあストックしておけば何かと便利)

Loading...

最後に、高所の作業はなにとぞご安全に。

コメント

おや、コメントがまだありません。